Hace algunos años me comentaba en México doña Adela de los Arcos, que fue secretaria de Indalecio Prieto en el exilio. Que el producto de más alto valor en los momentos finales de la Guerra Civil española eran los cigarrillos. La visualización reciente de la película Berlín Express (J. Tourneur, 1948) ejemplifica en las imágenes la afirmación anterior, en la inmediata posguerra europea: no servían las respectivas monedas extranjeras de la ocupación (dólar, libra, rublo), mientras que el tabaco era objeto de trueque y de culto. Un panorama bien diferente a nuestro tiempo, cuando el cigarrillo ha desaparecido casi completamente del lenguaje correcto cinematográfico y parcialmente de nuestro mundo cotidiano.

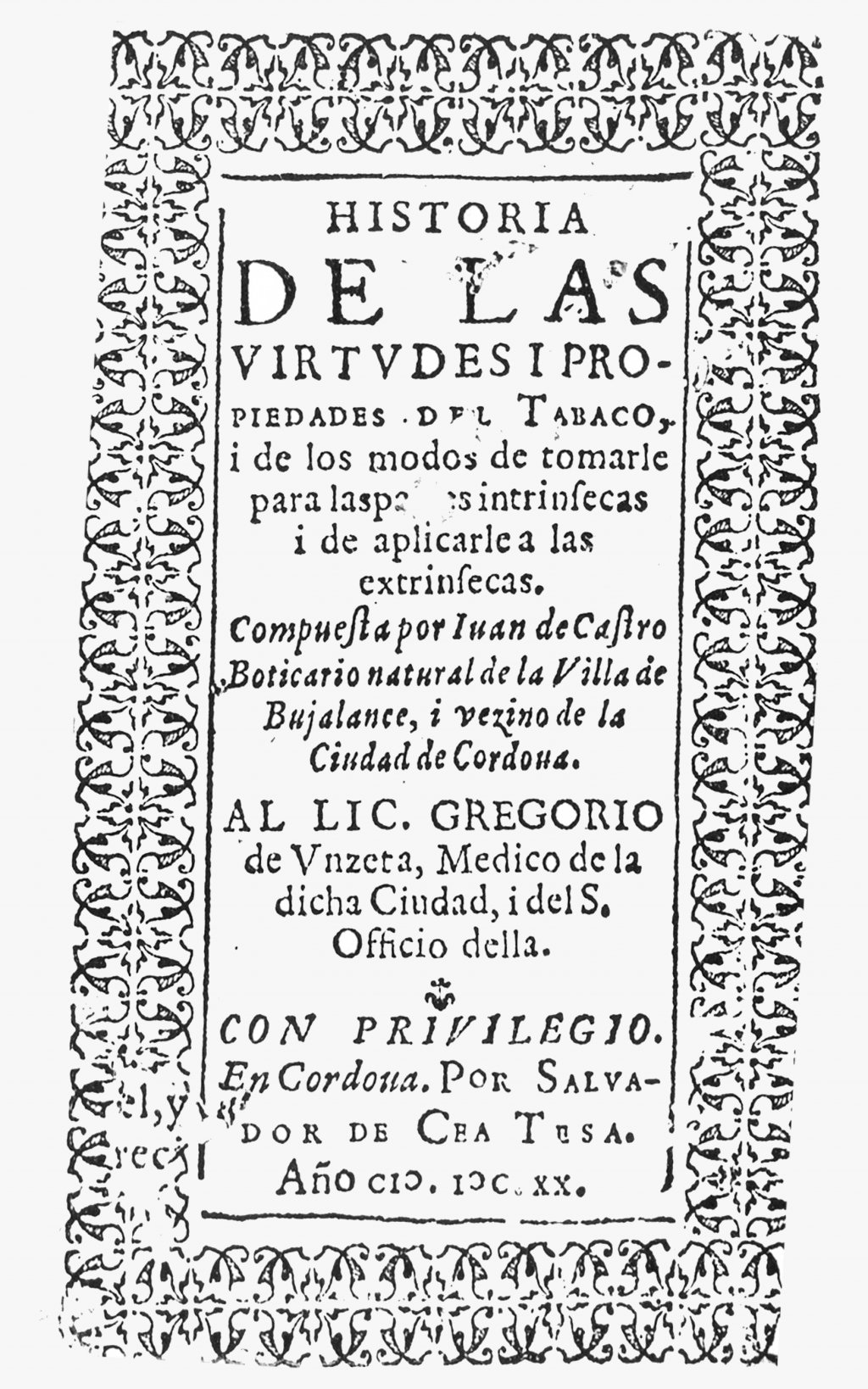

Lo que aquí me propongo contar, en las menos palabras posibles, es el ascenso irrefrenable del tabaco, allá por lo albores de la modernidad, y los inicios de su decadencia poco tiempo después. Este proceso tiene sendos jalones fundamentales en dos obras escritas y publicadas en la Córdoba del siglo XVII, en donde el tabaco se recibió, como en otros muchos lugares del mundo, como novedad. No se me alcanzan las razones para ubicar en esta ciudad esta bibliografía acerca de la planta americana, sólo que los autores fueran naturales o avecindados en la misma y ejercieran en ella sus respectivas profesiones. Sus nombres eran Juan de Castro, que escribió y editó en Córdoba, en el año de 1620, Historia de las virtudes y propiedades del tabaco, i los modos de tomarle para las partes intrínsecas i de aplicarle a las extrínsecas. Dicho Castro era un boticario de Bujalance, que vivía en Córdoba, de biografía desconocida, pero que por su dedicación a la preparación de remedios, redacta un tratado sobre las ventajas de la planta americana. El otro autor traído a colación se llamaba Francisco de Leiva y Aguilar, que dio a las prensas cordobesas, catorce años después que el antedicho, su Desengaño contra el mal uso del tabaco. Tocanse varias lecciones y tratanse al intento muchas dudas: con resolución de las nuevas, con novedad las antiguas. El doctor Leiva, de cuna cordobesa, y trayectoria vital medianamente conocida, era un médico formado y doctorado en la Universidad de Alcalá de Henares; esta obra forma parte de su tesis doctoral, que presentó en 1617. De entrada hay que mencionar que el libro de Castro se posiciona con claridad, como el título afirma, a favor médico del uso del tabaco, mientras el de Leiva le es contrario. Serían los ecos locales de una dura polémica que se extiende por la Europa de los siglos XVI y XVII (renacida posteriormente) acerca de la bendición o demonización de la planta avistada por Cristóbal Colón en su primer viaje a las Indias.

Antes de referirme en concreto a autores y obras mencionadas, merece la pena retrotraernos a épocas anteriores, incluso al arribo del tabaco a Europa. La Nicotiana tabacum L. estaba muy extendida por todo el continente e islas de América, antes de la llegada de los viajeros europeos. Sin perder de vista otras consideraciones, el tabaco jugaba un importante papel cultural en las civilizaciones prehispánicas, sobre todo de índole ritual, utilizada en las complejas ceremonias religiosas, donde el humo de la planta se dirige a los dioses. Aunque los humanos no estaban alejados de ella, sobre todo era materia espiritual (aún hoy en día, tanto en el campo como en la ciudades de América Latina se hacen limpias y sahumerios con el tabaco, en manos de chamanes, curanderos o “engañabobos”). Los españoles se acostumbraron muy pronto a prender y humar las hojas de la planta, a imitación de los indígenas. Pronto el fumar se convirtió en América en un problema moral, donde se vislumbra mejor es en la actitud de los eclesiásticos, por ejemplo los escrúpulos de los religiosos a la hora de consagrar, cuando hacia poco que habían fumado. Se buscaban arbitrajes ante tales dudas, a través de las reglamentaciones, e incluso las prohibiciones, como en el caso del uso del rapé entre los hombres y mujeres de Iglesia. A los pocos decenios de la entrada de los europeos en América, ya se estaba creando un hábito, incluso un vicio, en la aspiración del tabaco, por boca o nariz.

Primero el tabaco fue una curiosidad venida del exterior al mundo europeo, enseguida atrajo la atención de los científicos, que arrastró la consideración médica de la planta, sin olvidar el aspecto lúdico, que es el que pervive, algo alicaído, hasta nuestros días. Los primeros hombres de ciencia en pronunciarse fueron Nicolás Monardes, médico sevillano de gran impacto en la Europa del siglo XVI, y Juan Fragoso. Monardes se entusiasmó enseguida con la planta, a la que hizo su primer dibujo, mientras que Fragoso tuvo una actitud más ambigua, preñada de consideraciones morales, con lo que todavía no se le había desprendido la marca diabólica puesta por los occidentales en América. La primera crítica que se le hace al tabaco recae sobre su utilización placentera, para seguidamente atacarle en sus propiedades médicas. El éxito del tabaco fumado (medicina y placer a la vez) en España, al menos, se produce por la conjunción de dos movimientos que se dan sincrónicamente: uno, de abajo-arriba (lo trajeron de esa guisa marineros que hacían el viaje entre los continentes y lo fumaban esclavos negros en Andalucía), y otro en sentido contrario, de arriba-abajo, puesto que se aficionaron a él gentes de alto linaje (príncipes, diplomáticos y altos dignatarios de la Iglesia). Sin embargo, la mayor difusión de la planta se debió a su faceta de tabaco-polvo (rapé), aspirado por las fosas nasales, que, como dijimos, puso en guardia a algunos grupos sociales.

Volviendo a los autores cordobeses de marras, nos detenemos primero en Castro. Su obra, fuera de unas pocas referencias de autoridades, es el trabajo de un empírico, alguien que confía en el tabaco como remedio para la salud, siguiendo la estela de Monardes. Hace exactamente aquello para lo que está preparado. Leiva, por su parte, maneja en su texto gran cantidad de autores, sobre todo de los llamados “antiguos” o comentaristas de la Edad Media; refleja su apasionamiento por las teorías y doctrinas que argumenta con el tabaco como centro maligno de su discurso. Desde luego, no es la primera obra en contra del uso de la planta, pero si una de las más difundidas, hasta el punto de prohibirse su venta por el Consejo de Castilla, por atentar contra el monopolio de la Corona, que se organizó en 1636, apenas dos años después de su publicación.

Juan de Castro fue el más enfervorizado defensor del tabaco, al que le encuentra mil usos beneficiosos, hacía dentro del cuerpo y hacia fuera. Él los experimenta en la rebotica de su negocio, los convierte en receta, los prepara para su público; no obstante, siempre alertará acerca del cuidado en la administración del maravilloso remedio y el evitar las exageraciones. Las virtudes de la planta americana son para este autor casi infinitas, como siempre ha ocurrido en distintos tiempos con diferentes sustancias o productos (“jalea real”, “uña de gato”).

La obra de Leiva es un amplio y pesado mamotreto escolástico, de muy difícil lectura, por las continuas disgresiones y argumentaciones hacía el único callejón con salida posible: la condenación del tabaco como remedio; así se lo plantea desde el prólogo, desde un arranque ideológico que es cuestión de fe: el diablo y la serpiente están detrás de la hoja. ¿Cómo sería posible que con la demonización de la planta se pudiera alcanzar alguna característica virtuosa? Por ello el “retrato robot” del fumador que nos traza Leiva es esperpéntico y catastrofista: sumaría una cantidad de enfermedades casi infinitas, pero en el sentido contrario a Castro, y un aspecto físico muy penoso en el paciente fumador (delgado hasta los huesos, calvo, moribundo). No obstante, Leiva arrima el ascua a su sardina, en la medida que considera indispensable la presencia del médico para hacer el “régimen de sanidad” del enfermo, y, por ende, para usar o no el tabaco como medicina, que, a pesar de todo, no descarta.

Como los dos autores no comparten los mismos intereses, más bien sus textos son soliloquios, en los que resulta complicado encontrar un terreno común, aunque ambos traten de la misma materia, de aquí que hasta ahora nadie haya intentado un estudio comparativo. Cada cual está en sus posiciones, y desde ellas defiende la tesis propia. No creemos que el libro de Leiva sea una réplica al de Castro, aunque cada uno se haga pertenecer a una corriente opuesta. En ningún párrafo o cita hay alusiones, pero quizá no sea ajeno a la señalada polémica la utilización que ambos hacen de un sustantivo adjetivado, uno para ponderarlo y el otro para criticarlo. Se trata del término “sánalo todo”. Castro lo llama así sin remilgos, una vez que ha catalogado sus virtudes, mientras que Leiva se manifiesta en contra del tabaco, como “sánalo todo”, porque lo usan tanto para calor, como para frialdad, sequedad o humedad (los cuatro temperamentos del cuerpo, que han de ser equilibrados por la aplicación de la medicina). Leiva rechaza la planta como “panacea”, ya que ante las múltiples enfermedades, las soluciones han de ser diversas y no la consideración del tabaco como la única salida a todos los males.

Pero la cuestión es más peliaguda y reclama una vez más la atención sobre una consecuencia de su uso. El caso del tabaco es bien original e interesante, porque con sus posibles valores terapéuticos arrastra el anatema de la adicción. Si por un lado puede curar determinadas enfermedades y padecimientos (hasta el asma, incluso en las primeras décadas del siglo XX), los otrora pacientes se convierten en servidores y esclavos del uso de una planta, lo que llamamos vicio, que también, ayer más que hoy, es un pecado moral.

Con este breve comentario sobre dos libros, escritos y publicados en Córdoba, he querido traer al presente una lucha científica, pero también ideológica, que ahora, una vez esclarecidos los efectos negativos del tabaco, se mantiene en su dimensión social o cultural. Si las volutas dialécticas de los intelectuales del pasado, al fin eran “humo, sólo humo”, nos quedan los recelos sociales producto de medidas políticas que arrinconan cada vez más al fumador en su propio espacio.